慢性胃炎能彻底治愈吗,胃炎,慢性萎缩性 有一些可以逆转。

伴随着医学知识的普及,镜检越来越被人们所接受,许多疾病也都能早期发现,及时治疗。慢性萎缩性胃炎在经络镜检结果为常见病、多发病,许多人认为,出现这个诊断就意味着要得病,那么,得病后,真的会得癌症吗?是否有治愈的可能?

浙江大学医学院附属第一医院(以下简称“浙大一院”)消化内科的专家对此进行了解答。

打饱嗝是不行的。找出疾病的根源

六十三岁的马姑姑(化名)是杭州萧山人,一直以来身体都没有大问题,只是多年来常有上腹不适。

「刚开始会感到肚子胀,胃口也不太好。」马姑姑说,起初以为是因年纪大造成消化不良,不算什么大事,但去年开始,经常只吃了几口就觉得饱了,还不时地打嗝,而在此之前她至少可以吃一碗饭。

心神不宁的她,去年底到当地医院就诊,内镜检查发现她得了慢性萎缩性胃炎及肠化,这可把马阿姨吓得不轻,“回去让我孙子在网上查了下,说这病要变得胃癌,我真的是饭也吃不下,睡不着。”

眼看马阿姨因病一天天精神萎靡不振,今年四月初,孩子带着她来到浙大一院消化内科,寻求进一步治疗。基于她去年的检查结果,我们给她做了放大胃镜检查,发现她属于中等程度的慢性萎缩性胃炎,并伴有幽门螺旋杆菌阴性。消化科张雪群副主任医师介绍,像马阿姨这样的病人,的确是胃癌的高危人群,但是目前还没有非常有效的治疗药物,建议她定期复查,一旦发现早癌可及早干预治疗。

胃炎,慢性萎缩性

有一些可以逆转。

是否所有确诊为慢性萎缩性胃炎的病人都有发生胆固醇升高的危险?

消化科专家提醒说,大约20%接受内窥镜检查的病人会发现慢性萎缩性胃炎,它确实存在一定的癌变可能性,但是这种情况因人而异,甚至有些病人在治疗后还可能逆转,所以不必过分担心。

“慢性萎缩性胃炎”并非指我们的胃正在缩小,而是指腺体萎缩,它会分泌胃酸、蛋白酶等,在胃粘膜上起消化作用,实质上是一种慢性胃炎。

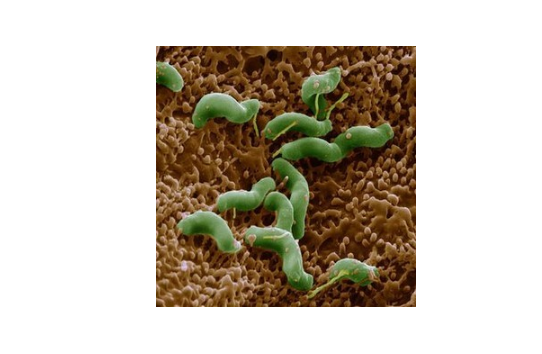

导致腺体萎缩的原因主要有两类,一是自然衰老,二是幽门螺旋杆菌感染。各种原因的萎缩会导致疾病发展走向不同的结局,其治疗原则也以病因治疗为主。

假如是由于幽门螺杆菌感染而导致的慢性萎缩性胃炎,经过除菌治疗后,有些病人可能会出现逆转。张教授介绍,幽门螺旋杆菌是慢性萎缩性胃炎的主要病因,这也让它不仅仅是老年人的专利,在青少年中的检出率也越来越高。通过药物去菌来实现逆转并不是一蹴而就的,也有可能要经过五六年甚至更长的时间,所以病人不能大意,要定期复查幽门螺杆菌。

如无特定原因导致本病或人体自然衰老,目前尚无药物治疗,以对症治疗为主,患者需长期随访,定期复查,以便早发现、早治疗。

胃炎症到胃痛

经常伴有“肠化”

像马姨妈一样,也有许多病人在内窥镜下发现“肠化伴慢性萎缩性胃炎”。如果这两种情况同时发生,那么发生癌症的几率就会增加几分。

一般认为,正常胃粘膜在炎症刺激下发生慢性萎缩性胃炎后,会出现“肠化、异型化”的发展趋势,而真正由慢性萎缩性胃炎演变为慢性萎缩性胃炎,则需要一个漫长的过程。

肠化的全称是肠上皮化生,通常情况下,胃粘膜和肠粘膜在上皮结构、腺体组成、分泌功能等方面都有不同的表现,但是慢性胃炎的胃粘膜上皮在某些机制的影响下,会转变成肠粘膜上皮组织,这一过程叫做肠化。

依病理学表现,肠化分为不同的程度,病人确诊后也不必过分紧张,要听取医生的专业意见。就像慢性萎缩性胃炎一样,肠化症目前也没有非常有效的治疗药物和方法,需要定期复查,一旦发现早癌及时消灭。

肚子上部胀气。

保持警觉。

人生,疾病的来临其实早已经给人们敲响了警钟,只是大家很少重视而已。

患有慢性萎缩性胃炎的病人经常会出现上腹部疼痛,腹胀,嗳气(打饱嗝),饭后有饱胀感,早饱(即吃一点点就感觉饱了)。许多人往往不把这些症状放在心里,认为是消化不良,如果这些症状长期存在,建议去医院检查。

面临疾病时,更要摆平心态,听从医生的专业建议,不要轻信网络或民间的流言蜚语,不要吓到自己。为了减少癌症的发生,医生们还提出了以下建议:

一、消灭幽门螺旋杆。幽门螺杆菌已被世界卫生组织列为I类致癌物,也是导致慢性萎缩性胃炎的主要原因之一,早期根除幽门螺杆菌可阻止或抑制该病的发展,从而降低癌症的发病率。

二、多吃水果、蔬菜和纤维素。调查显示,摄取水果和蔬菜(尤其是水果)可以起到防癌抗癌的作用。

3.定期的内镜检查。40岁以上、有胃癌家族史、严重胃病的病人最好做胃镜检查。